青州,是一个承载着千年历史与文化底蕴的名字。《尚书•禹贡》记载:“海岱惟青州。嵎夷既略,潍、淄其道。厥土白坟,海滨广斥。厥田惟上下,厥赋中上。厥贡盐絺,海物惟错。岱畎丝、枲、铅、松、怪石。莱夷作牧。厥篚檿丝。浮于汶,达于济。”

青州博物馆商代亚丑钺(复制品)

青州,为古“九州”之一。晋朝王隐说:“东方少阳,其色青,其气清,岁之首,事之始,故以青名也。”意思是说,东方是太阳升起的地方,气青色绿,万物茂盛,生机盎然,象征着一年的春天和事物的开端。在古人的理念中,青州是一个充满无限发展生机和希望的美好家园。

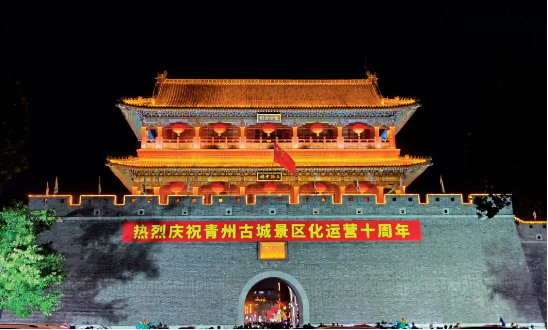

青州古城地标建筑—南门阜财门

自西汉汉高祖三年(公元前204年)设广县城起,至清朝雍正八年,青州古城拥有长达2000多年的建城史、12年的国都辉煌历史。曾有广县城、广固城、南阳城、东阳城、东关圩子城、旗城等六座古城池。2013年,青州被国务院确定为“国家历史文化名城”。

左有沧海之饶,右有山河之固,青州自古以来便是两京通衢、南北要冲,早已超越了单纯的地理坐标,成为蕴含深厚底蕴的文化地标。

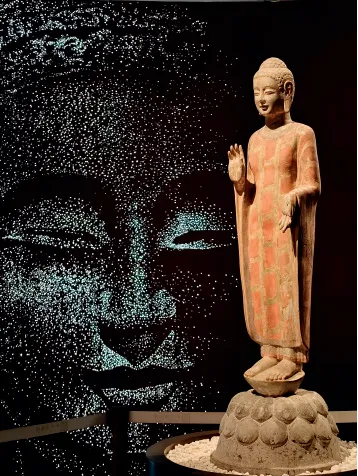

龙兴寺北齐贴金彩绘立佛

地处齐鲁大地腹地的青州,历史上曾隶属于北魏、东魏、刘宋、北齐等,地处南北文化的交汇融合地带,佛教造像艺术在此得到显著的融合与创新。1996年,青州龙兴寺遗址的重大发现让沉睡千年的400尊佛教造像重见天日,它们以神秘莫测的“东方微笑”惊艳世界,荣获1996年全国十大考古新发现及20世纪中国100项重大考古发现之一。

青州北魏贴金彩绘石雕佛菩萨三尊像

在青州龙兴寺佛像中,年代最早的是北魏永安二年(529年)韩小华造弥勒像,较晚的是北宋天圣四年(1026年)彩绘罗汉坐像。从北魏至北宋末年,龙兴寺历经了数百年的香火传承,造像技艺臻于化境,其中以东魏至北齐时期的作品最为精美,青州龙兴寺佛教造像,融合南北雕刻之精华,技艺精湛,达到了前所未有的高度,被誉为北齐佛像雕刻艺术的巅峰之作。

魏晋以来,青州在绝大多数时间隶属北朝,自然地处南北朝交界地带,既保留了胡风,又大量吸收南朝先进文化。南朝的“秀骨清像、褒衣博带、X形璎珞”与北齐的“曹衣出水”在青州龙兴寺佛像身上相互融合,形成了独有的青州风格。龙尾向上,龙首在下,口吐莲叶、莲花的“龙衔莲花”纹饰便是“青州风格”佛教造像的独具特色的形式,这也正是中华文明兼容并蓄精神的最好体现。

艰难的乱世,频繁更替的政权,不断变换的帝王,一连串的历史动荡,奇迹般地催生了青州文化艺术的多元风貌。青州境内的佛像以一种超乎时代的宁静与迷人微笑,悠然俯瞰着世间的纷扰,成为中国历史长河中一抹不可多得的温馨亮色,也巧妙地架起了一座通往青州古城悠久历史的桥梁。

南阳湖

青州云门山

青州古城山水相依,街巷肌理清晰可辨,居民在此生生不息,延续着青州的传统文脉。漫步其间,每一砖一瓦都承载着厚重的历史记忆,青州挫琴、回族花毽、满族八角鼓等70余项非物质文化遗产,如同一颗颗璀璨的明珠镶嵌在古城内,共同构成了青州古城独特的青齐地域文化。

昭德古街作为首批“中国历史文化名街”,多民族宗教的大融合,在此催生了不同文化的碰撞与交融,这一过程大大地丰富了青州的美食文化,孕育了如隆盛糕点这样的中华老字号。青州真教寺,全国仅存的三座保存完整的元代真教寺之一,其独特的中西合璧风格,更是为青州增添了无尽的魅力与神秘色彩。

千年文脉地,醉美青州城。北魏地理学家郦道元、北方书圣郑道昭,北宋贤臣富弼、范仲淹、欧阳修,千古词人李清照与其夫赵明诚,皆曾在这片土地上留下他们的足迹与文墨。他们或因官职调任,或选择定居于此,为官一任,造福一方,为青州的文化传承与发展奠定了坚实的基础。

青州历史上人才辈出,先后涌现出六位本地状元和一位客籍状元,其状元数量在山东省内仅次于济宁曲阜。宋朝状元王曾连中三元,彰显了青州文脉之昌盛。青州博物馆内珍藏的明朝赵秉忠殿试状元卷,横长近3米,正文共2460字,卷首是万历皇帝御题的“第一甲第一名”,被称为“千古一卷”,成为青州文化繁荣与昌盛的生动写照。

面对时代的变迁,青州积极挖掘并传承自身的历史文化资源,精心打造一张张鲜明的文化名片。步入新时代,青州这座国家历史文化名城,以其深厚的历史文化底蕴为根基,汇聚百万青州人民的智慧与汗水,正以崭新的姿态,朝着“千年古城,信美青州”的宏伟目标迈进,续写着青州更加辉煌的未来篇章。

(来源《中国民政》杂志)