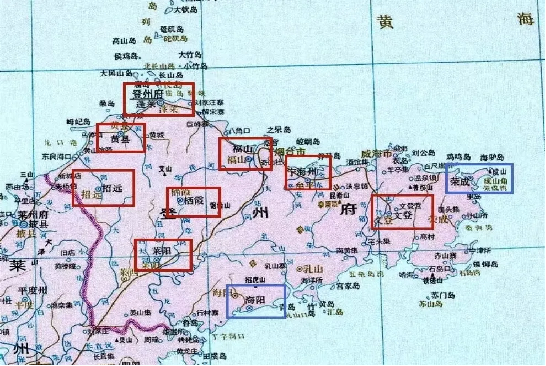

下图为清代中后期的登州府区划示意图。胶东本地的文史爱好者对于这张图应该都很熟悉,但大部分人对于登州府的概念还是不太了解,下面就简单做个介绍。

在古代,府和州是两个不同的区划概念。登州自唐代设立之后,级别长期是州,直到明洪武九年才由州升为府,称作登州府,治所在蓬莱县。明代的登州府共辖一州七县,史料常概括称作“登郡八属”。

值得一提的是,当时在登州府地界上还设置有不少卫所,如威海卫、成山卫、靖海卫、大嵩卫等。但由于明代实行军民分治,这些卫所并不属于登州府管辖。

清代前期,登州府大体延续明代区划。到了雍正年间,随着卫所的大规模裁撤,登州府的区划也出现了明显变化,新增了两个县,即由大嵩卫改置的海阳县和由成山卫改置的荣成县。值得一提的是,当时海阳县和荣成县的驻地分别在凤城和成山。至此,登州府的辖区由原来的一州七县变成一州九县,史料常概括称作“登郡十属”。这一区划格局也一直延续到了清末。

具体而言,清代中后期登州府所辖的一州九县分别是蓬莱县、黄县、招远县、栖霞县、福山县、宁海州、文登县、荣成县、莱阳县、海阳县。

由于方言口音的关系,在闯关东后裔群体当中,栖霞县常误写作“齐县”,荣成县常误写作“永城县”,海阳县的阳常误写作大洋的洋。此外,有的族谱资料还会将原籍州县简称为登郡某邑,比如登郡莱邑,指的就是登州府莱阳县。对照现代的区划不难发现,清代登州府的辖区大致为如今烟威两市去掉莱州加上莱西之后的区域。

(来源:烟台民政)