他们中年纪最大的已经85岁,最小的也已64岁

几位老人用了近两年时间,才修出这本《冷水沟村志》。

“金滩头,银坝子,吃不穷的冷水沟。”一说起位于历城区王舍人街道的冷水沟村,当地的很多人都会想起这句话。

如今,这个远近闻名的“奶牛村”出了一件“大事”:5位平均年龄近75岁的老人,历时近两年为村子修出了一本十万字的村志,而且已经出版。

写本村志让子孙记住历史

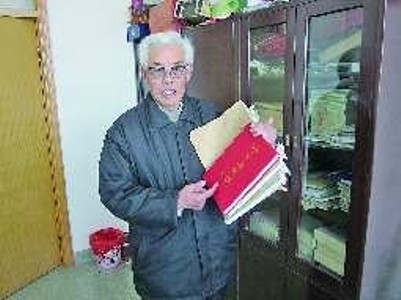

李廷夫、李兴禹、李延河、李兴渭、王希孟,编修村志的这5位老人都是冷水沟村的普通村民,其中年龄最大的已85岁,最小的也已64岁。

说起修村志的初衷,冷水沟村委书记刘春财介绍说,几年前,村里一些退休的老教师、老干部自己组织了一个“华年联谊会”,开始写一些村里的历史,并且先后出版了关于村里教育、体育发展情况的两本书。“想到村子即将面临的变化,于是我找到几位老人,说了打算写本村志的想法,一开始,他们还有点犯难,但讨论了两次,就定下来了。”

“老人都还记得咱是个吃不穷的冷水沟,但年轻人已没多少概念了,写本村志,就是让以后的年轻人也不能忘了咱冷水沟的传统。”村志编委之一的王希孟老人表示。

当年日本人的调查没想到帮了大忙

说好了写村志,几位老人就准备动手了。“调查起来费了不少工夫,尤其是解放前的历史,现在修村志的几个人在村里就算年龄大的了,还有几个更老的。不过,年纪大了,思路也不清,很多事就是想找人问,也找不到了。”王希孟老人说。

幸运的是,他们在调查过程中找到了一本日本人在1944年做的调查资料,让他们省了不少工夫。这是一本叫《中国农村惯性调查》的书,是日军侵华时期,对中国农村做的详细调查,而冷水沟也是他们调查的重点。

“还有人懂日文?”记者翻开一看,里面全部是日文。“没有,不过里边很多汉字,意思也能看懂,几个人扒拉着,一边看一边商量,里边关于民俗、经济各种情况的调查都很详细。关于解放前的村史,基本上就靠的这个。”王希孟告诉记者。

近两年实地调查10万字村志终出版

翻开冷水沟村志,里面的内容很是丰富,图片、图表,经济沿革、民风民俗……洋洋洒洒10万字,把村子的历史、现状写了个透。

“别看几个老家伙年纪不小了,但干起活来却是认真十足,村志从2009年下手,到赶在2011年春节前出版,用了近两年的时间,主要工夫还不是写,而是得调查。”王希孟介绍道。

“一本村志10万字,不过,这里边可没一点水分,把村子里的方方面面都写进来了。吃不穷的冷水沟,但咱冷水沟可不光产大米,文化传统也很浓厚,旧时候不说,1913年,咱村就有了新式小学,村志里边最重要的也是咱村的教育事业。村志写下来,也叫后人别忘了。”编委之一的李兴渭老人说道。

文/片 本报记者 尹明亮