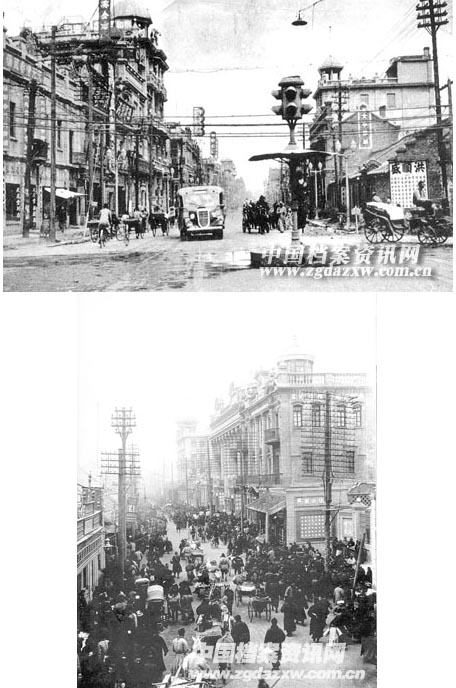

20世纪30年代的沈阳中街(上图)

老字号,顾名思义,是指历史悠久的商号、店号,在国内通常多见于餐饮业、医药业和商业。比如北京的全聚德、同仁堂等等,可以说是社会公众耳熟能详、妇孺皆知。在某种意义上说,老字号就是历史文化和地域传统的积淀和象征,是岁月和信誉打磨出来的品牌优势和无形资产,是城市的“活化石”。作为中国十大著名商业街的沈阳中街,是东北地区第一条商业街,更是沈阳老字号的摇篮,300多年间孕育了众多业界传奇。

康熙中期形成沈阳中街商业街

据考古发现,沈阳于西汉时期以侯城命名正式建制,成为东北的一座古城,商品交换由实物交换进入货币交换。宋真宗景德二年(1005年),辽政权在此设立官办专卖市场榷场,与宋朝进行边境“互市”,交易马、牛羊、丝绸、茶叶和土特产品。明代对东北地区少数民族实行怀柔政策,明洪武二十一年(1388年),明地方政府在元朝修建的沈阳土城基址上修筑砖城,城内开辟十字大街。明代永乐年间在沈阳周边地区设立抚顺、开原、广宁等马市,官方高价收购女真人、契丹人的马匹、人参、兽皮等,促进了边境经济贸易的繁荣和发展。由此带动了沈阳商业的繁盛。努尔哈赤定都沈阳后,沿用明代沈阳城,地上建筑仅作简单维修和增建。皇太极时期改建沈阳城,由“四门”改为“八门”,由八旗兵分别驻守,“十”字街改为“井”字街,“井”字街的八个端点直通砖城的八个城门,“井”字的第一横画中心为沈阳故宫所在地,在第二横画中段的街路交叉点修建钟楼、鼓楼。将故宫北面钟楼、鼓楼之间的地段命名为四平街,取意“四季平安”,因其位于沈阳古城中央,又称中街,沿用至今。中街“东西长一百七十三丈八尺,南北宽三丈五尺”,即长579.3米、宽11.7米。后金天聪五年(1631年)工程基本完成。1644年清军入关,定都北京后,朝廷鼓励“民人”进入东北,饱受战乱之苦的东北大地得以休养生息,沈阳城内的民间贸易开始日益繁荣。在中街地区的胡同里陆续出现了一些商号,中街商业街开始萌芽,至清康熙中期,中街形成真正意义上的商业区。

“天合利”发祥中街老字号

“天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往。”如同现在流行“十字绣”一样,在清代,辽沈地区的满族、锡伯族妇女喜爱手工刺绣,在鞋面、荷包、枕头、手帕等织物上绣出五彩缤纷的图案,于是绣花丝线的需求量很大,但沈阳本地没有生产丝线的手工作坊,丝线的供应全靠商贩从山东运来。清康熙十五年(1676年),山东黄县单氏兄弟单文利、单文兴独具慧眼,瞧准了这一商机,他们在中街路南城隍庙附近租了几间房,开了第一家丝房“天合利”,由于市场需求量大,尽管规模很小,但是获利很高,生意很快红火,带动了中街地区丝房业的迅速发展,为了在竞争中获得优势、吸引顾客,“天合利”除从江南采购大批绸缎外,还附带经营一些别的丝房没有的布匹和日用小百货,买卖越做越活,商业利润更加可观。商人重利,“天合利”的创业成功,吸引了大批外地商贾纷至沓来,一时间中街这块风水宝地,丝房百货店、茶店、点心铺、钱号、珠宝、照相、钟表、玩具等等商号林立,顾客川流不息。

据《奉天通志》记载:当时资本在万元以上的丝房全市有42户,其中在中街开办早、规模大、资本多的丝房有17家,形成了以“天、兴、吉、洪、裕、谦”为字头的六大字号丝房,其中“天、吉”两大字号为最。这些丝房多数由山东黄县人所办,故俗称“黄县帮”。光绪三十年(1904年),日俄战争爆发,沈阳陷入战乱之苦,“天合利”被抢掠一空,门市被烧毁。战后,单老东家重整门面复业,扩大营业面积,盖了一栋中街最早的小楼,并将“天合利”改名“老天合”,寓意天合之老号,一时轰动整个沈阳城。随着商业老字号的快速发展,资金流通量增大,金融业也活跃起来,萃华金店、东北银行等金融界的财东原籍多为关内昌黎、抚宁等县,称为“永抚帮”,与“黄县帮”并驾齐驱成为中街老字号的重要支柱。

中街集中九行十六市

历史上的行与市,系商品流通的集散地,是商品集中零售或批发的交易场所。沈阳古城区的行、市是随着清朝在此建国立都逐步形成的。据史料记载,当时在中街地区形成的行市有25处,占当时全市的70%。有果品行、估衣行、鱼行、铜行、木行、皮行等9个行,以及银市、鸟市、马市、灯市、帽市、肉市、果市、柴草市、菜市、洋货市等16个市。

铜行是清末形成的,专制铜锡器皿,位于中街铜行胡同(今中央路二段铜行里,沈阳故宫后身)行史近百年。铜行中最早的老字号是栗文秀于咸丰元年(1851年)开办的“永泰成”。光绪元年(1875年)李和顺创办了“永顺兴”。1892年至1904年间,一些制铜锡工匠相继开办了“福顺长”、“恒顺德”、“双兴和”、“公义长”、“恒发永”、“利盛永”等,清代铜行老字号总计8家。民国年间又先后开办了“德义诚”、“大业昌”等12家,大部分制造生铜和熟铜制品,还有些是前店后厂的店铺。其中“大业昌”的铜管号、“宫发成”的小堂锣驰名全国。沈阳解放后“德顺成”为东北军区后勤部制作扣子、皮带卡子、帽徽和马具,“恒发永”为抗美援朝的志愿军骑兵做马镫。

1926年至1930年沈阳中街钟楼以西的商业楼群中的吉顺昌、吉顺洪丝房(下图)

皮行是生产皮革和皮毛原料的集中地,清代中街地区皮行胡同共有7家制皮业老字号,主要有咸丰五年(1855年)开办的“预恒泰”、张进芝于同治元年(1862年)开办的“协盛发”、宣统年间开办的“周皮铺”、“双合盛”等,当年制皮业全是手工操作,用烟熏皮硝鞣革法和仿制东洋新式鞣革法制皮,皮革制品主要有底皮、面皮、白皮、法兰皮四种,其中双合盛的孙金亭制的底皮(又称红皮,即鞋底,呈红色,用硫酸、红矾加石灰炮制而成)、赵瑞生和张德玉制的白皮(又称硝皮,即鼓皮和大车上用的马具)颇有名气。

在中街出颖胡同(银楼街)金银珠宝店林立,是沈城的金银市,最著名的就是清光绪二十一年(1895年)关锡龄开办的萃华金店,开业时名称是“萃华新首饰楼”。聘用河北抚宁人祝玉堂(祝润)为经理人,以经营金银首饰为主,兼营金银条宝、珠石钻翠。“老天合”在中街占用一整条巷、房产百十来间,老百姓称为老天合胡同。

清咸丰四年(1854年),胡魁章笔庄在中街悦来栈胡同(今大北门里)投资奉小洋2000元开办“裕盛堃”分号,制售毛笔外兼营文具、乐器。在中街月窗胡同,还有鸟市和斗蜕蝉的地方。

盛京将军赵尔巽奏准修中街马路

中街历史悠久、商业繁华,被誉为“流金的路、淌银的街”。清代初期的中街,在大街南北两面,东西排列两行商店门市平房,檐牙相接,上有雨搭(探出街面二三尺的房檐)下有台阶,台阶下是一尺来宽的流水明沟,没有人行道,大街道路用三合土砸制而成,每逢隆冬,地面冻成裂缝,车马行人俱皆不便。商号大多为两三间前出“雨搭”、全部扎板的敞门脸——每到冬季白昼营业时间,取下全部扎板,敞着门市和柜台,店员足穿毡鞋,耳戴耳包,招呼顾客,有时冻僵了手,就到柜台边的炭火盆去烤烤手。

清光绪三十二年(1906年),经盛京将军赵尔巽奏准修筑三丈五尺宽的中街石子马路。此项工程(连同井字街路段和小西关路段)由日商饭塚工程局承包,承包金共计现小洋三十八万元(现小洋一元二角折合一元现大洋)。

中街石子路筑成后,各商号陆续进行门市整修,到1917年,中街86家商号店貌初具规模,路南42家从西向东分别是同聚源帽店、洪顺盛和洪顺茂丝房、天益堂药房、老天合丝房、犹太人开的仁太洋行……京广杂货商四合庆、公济平市钱号、最早的西药房大德生、裕源公金店、官僚资本的东北银行,最东的是庆丰润帽店;路北44家,从西向东分别为李湛章笔店、谦祥恒、裕泰盛、瑞林祥(北京瑞蚨祥分号)、内金生、内宾升鞋铺、萃华金店西号……吉顺通丝房、同益成小洋货店、吉顺洪、吉顺昌、同义和丝房,最东是兴顺丝房和兴顺西丝房。从整个街容上看,同义和、吉顺昌和吉顺洪丝房为三层门市楼房,天益堂和吉顺丝房为二层门市楼房,其余81家商铺(包括东北银行)都是平房。

张学良主政时期“路改”引发“房改”

1927年为解决交通拥挤,奉天市政当局做出拓宽中街马路的决定,由三丈五尺拓为四丈四尺,各商铺按吉顺丝房退出一丈一尺宽度作为人行道。1929年,张学良主政东北时期拆除了钟楼、鼓楼。1930年又将中街石子路改修成柏油马路。这些市政建设,为中街老字号的发展繁荣奠定了基础,“路改”引发了“房改”,各家商号、奉系军阀争先恐后在中街兴建门市楼房,自营或是出租给商号牟利,这次建楼浪潮带来了中街老字号发展繁盛期。特别是中街路北东部的“吉顺”改建五层西式大楼,成为改变中街古老面貌和带动新建楼群的地标式建筑。到1930年,中街未建楼的商号只有三四家。

当时中街商号出现了历史“六最”:最大的药房——天益堂、最大的钟表商——亨得利、最大的影剧院——光陆电影院、最权威的毛笔商——李湛章、最挣钱的洋货商——同益成、最大的百货店——吉顺丝房。“楼宇化”的同时,中街商号迈向“电气化”:各商号安装了电灯,马路两旁安装了路灯,交相辉映交织成可观的中街夜景;裕源公金店橱窗里安装了一个四尺多高的寿星老,两眼能连续转动;萃华金店总号橱窗里的刘海戏金蟾、西号橱窗里的天女散花电动模型令人交口称奇;萃华金店和吉顺丝房安上了电话局的电话;吉顺丝房还安上了当时人人称奇的电梯。

老字号牌匾

“山不在高,有仙则名。”中街的老字号借助名家书写的牌匾不仅提高当时商号的社会知名度,更集中点缀了沈阳古城的商业文明。萃华金店总号两方金匾,一块为驰名全国的书法高手杨佐才书写、一块为名手邹健鹏所书。店内另有金石书法名手李西为金店撰写的金字刻联:“萃列奇珍夸蜃市,华添藻饰夺龙纹。”吉顺丝房的金匾是当时奉天省长王永江的手笔。中和福茶庄牌匾是著名书画家太清宫方丈葛月潭的隶书笔迹。天元书匾是东北三才子之一金石书法家王光烈的楷书笔迹。天益堂和鸿兴金店牌匾是高手梁成哲所书。亨得利钟表眼镜行牌匾则是著名文人、上海大书法家、清道人李端卿的魏碑杰作。这些牌匾多用黑漆木地、贴金大字精刻而成,只有萃华金店是用满金地、黑漆字,亨得利用高级灰石材料堆制。牌匾悬于商店门上,为门面增添了古雅的气息。

原载于《中国档案报》2011年1月6日 总第2101期 第四版 文章作者:李荣/文 熊德安/供图